Quantifizierung des Wärmenutzungspotenzials des tieferen Grundwasservorkommens

Baar/Zug/Steinhausen

47° 11′ 32″ N, 8° 29′ 47″ E

2024

Objektive

Die GEOTEST AG wurde vom Amt für Umwelt des Kantons Zug beauftragt, das technische Wärmenutzungspotenzial für offene Grundwasserwärmenutzungen (Doubletten-Systeme) basierend auf den verfügbaren hydrogeologischen Daten zu quantifizieren. Dabei sollte auch die potenzielle saisonale Wärmespeicherung (Low Temperature Aquifer Thermal Storage) berücksichtigt werden.

Methodik

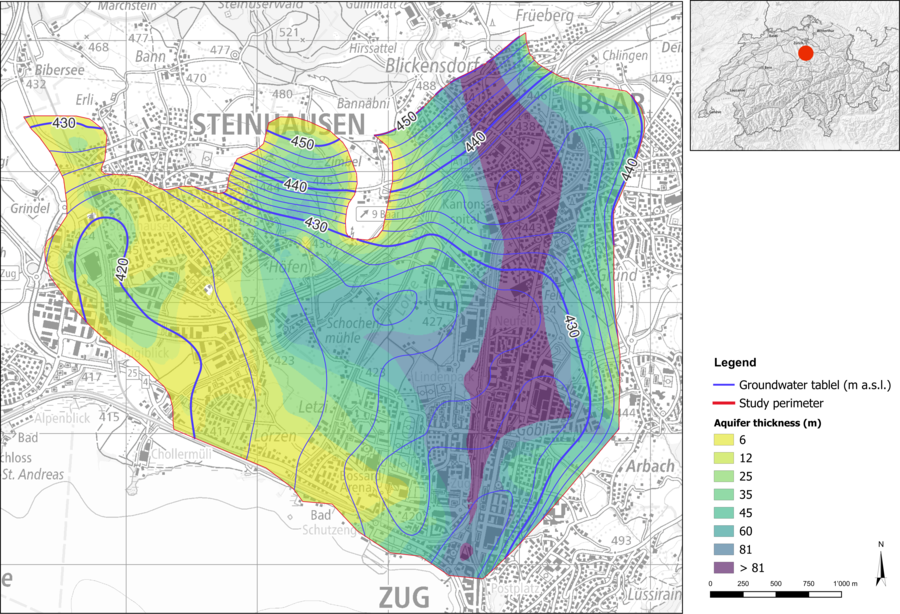

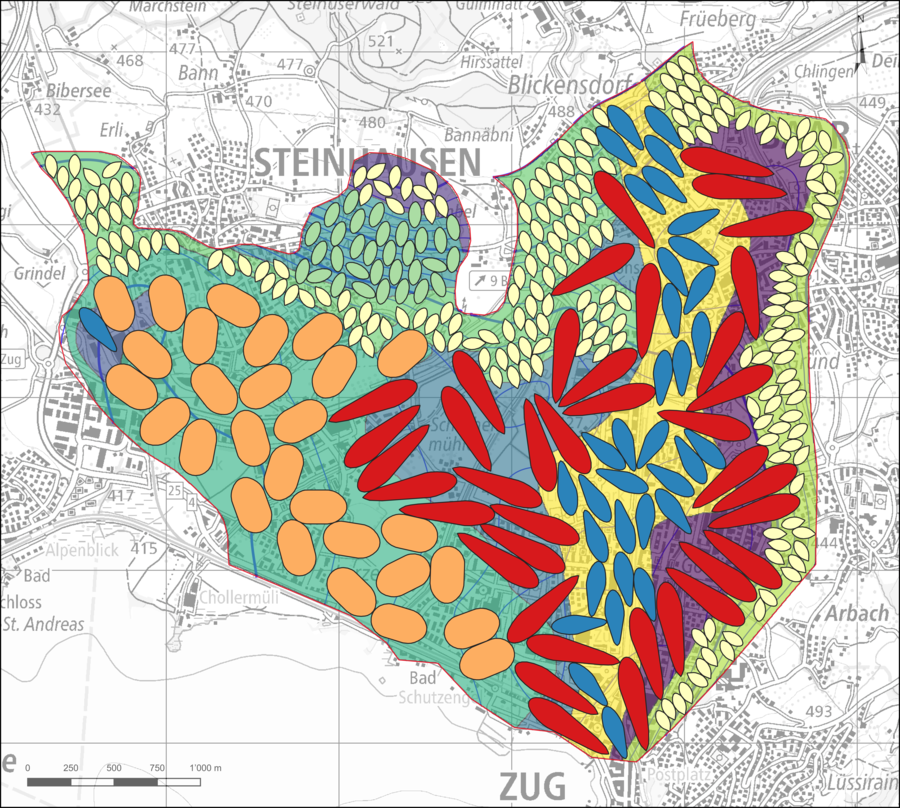

Um das Grundwasserwärmenutzungspotenzial des Tiefengrundwassers abzuschätzen, wird die maximale Anzahl an Grundwasserwärmenutzungen ermittelt, die innerhalb eines Untersuchungsperimeters erstellt werden können, ohne eine signifikante gegenseitige Beeinflussung (thermischer Kurzschluss mit Kaskadeneffekt) und ohne gegen die gesetzlichen Vorschriften zu verstossen (die durch Grundwasserwärmenutzungen verursachte Temperaturänderung darf in 100 m Abstrom der Rückgabebrunnen nicht mehr als 3 K betragen).

Dabei wird angenommen, dass keine Einschränkungen für das Erstellen der Nutzungen bestehen (die bestehende Infrastruktur, Nutzungseinschränkungen, usw. werden nicht berücksichtigt). Das ermittelte Grundwasserwärmenutzungspotenzial entspricht daher dem maximalen technischen Grundwasserwärmenutzungspotenzial, welches erreicht werden kann. Dieses ist einerseits durch die hydrogeologischen Eigenschaften des Grundwasservorkommens bestimmt, wie z.B. die Mächtigkeit, die hydraulische Durchlässigkeit, der hydraulische Gradient und der Flurabstand. Andererseits wird das Potenzial durch die Brunnenanordnung und die Energielastprofile beeinflusst.

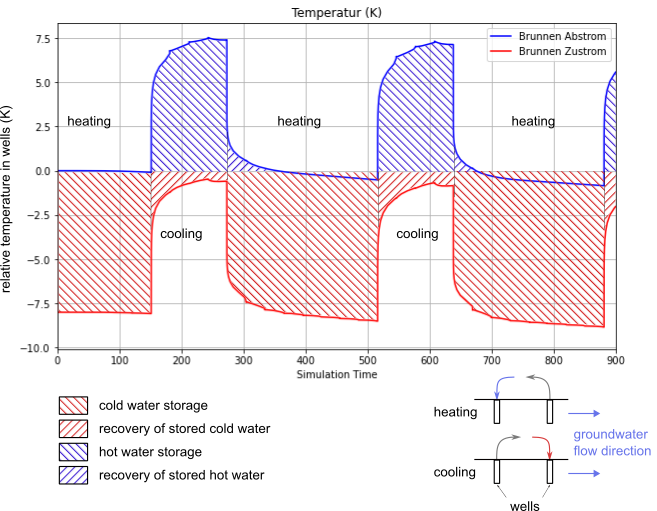

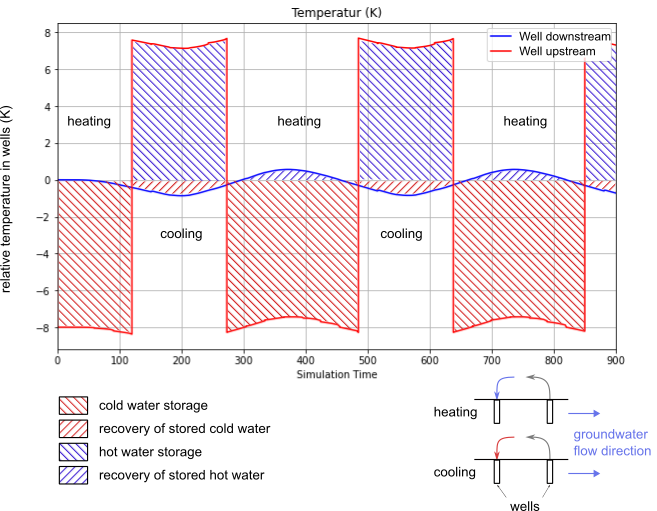

In dieser Studie wurde das technische Wärmenutzungspotenzial für drei verschiedene Energielastprofile ermittelt. Diese repräsentieren kleine, mittlere und grosse Energieanforderungen (Mehrfamilienhaus, Gewerbe- und Verwaltungsbau, Bürobau), mit jeweils einer ausgeglichenen und einer unausgeglichenen Version. Diese 6 Energielastprofile stammen aus der Zyklos-Studie, in welcher GEOTEST mitwirken durfte. Je nach hydrogeologischen Gegebenheiten wurden die Brunnen-Doubletten rezirkulativ oder bidrektional betrieben.

Das Potential wird anhand numerischer Modellrechnungen bzw. Simulationen ermittelt.

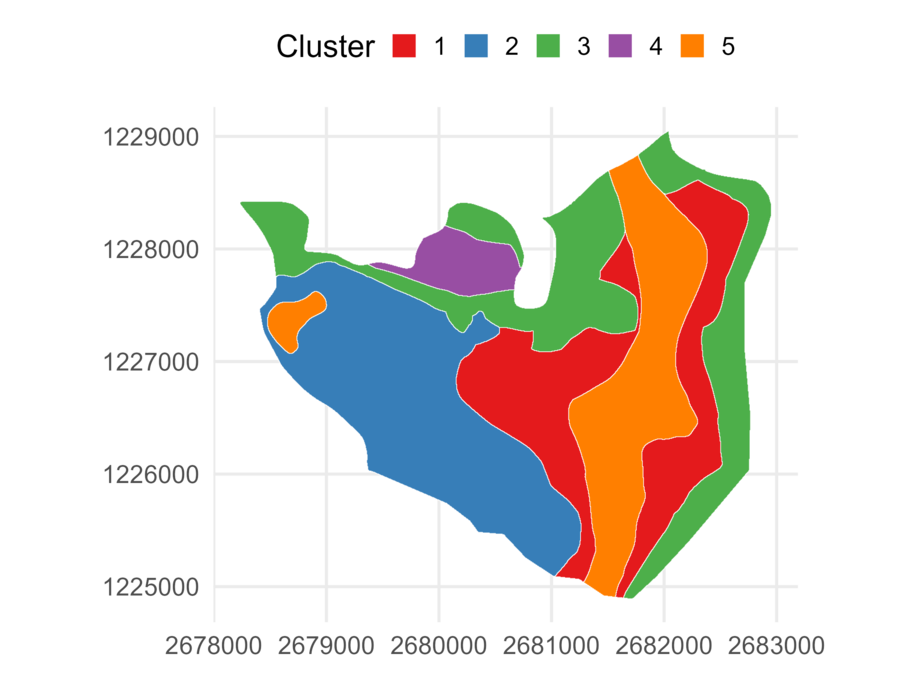

Um die Rechenzeit stark zu reduzieren, wird das Tiefengrundwasser in repräsentative Einheiten (Cluster) klassifiziert. Für jede dieser Einheiten werden die drei Nutzungsarten mit ausgeglichen und unausgeglichenen Energielastprofilen einzeln mithilfe von 3D-Box-Modellen mit homogenen Parametern und konstantem hydraulischem Gradienten simuliert.

Die hydraulische und thermische Einflusszone von jedem Doubletten-Brunnen wird anhand der 0.1-K-Isotherme abgeschätzt. Dabei wird angenommen, dass keine thermischen Kaskadeneffekte auftreten, solange sich die Einflusszonen der Doubletten-Brunnen nicht überschneiden.

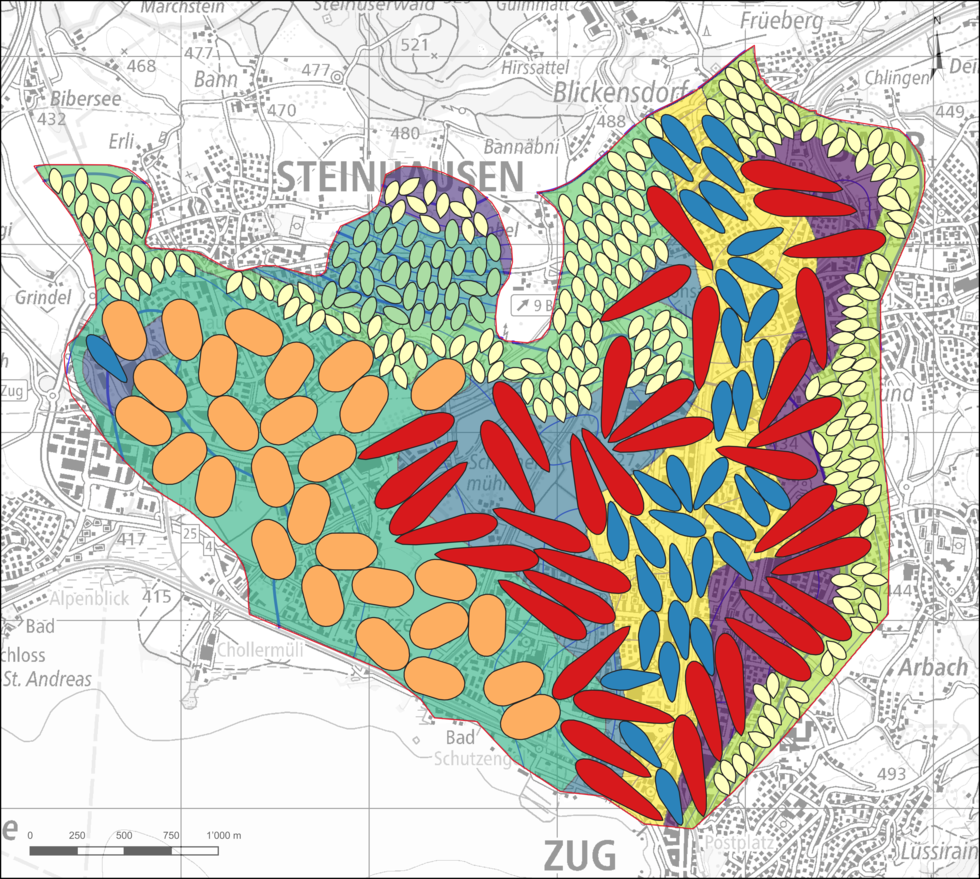

Zur Abschätzung des technischen Potenzials wurden die thermischen Einflusszonen der Open-Loop-Systeme mithilfe eines Packungsalgorithmus auf ihre entsprechenden Gebiete im Baar-Becken verteilt. Der Packungsalgorithmus berücksichtigt die Richtung des hydraulischen Gradienten und behandelt die Einflusszonen der Open-Loop-Systeme als harte Begrenzungen. Das technische Potenzial für jedes identifizierte Gebiet im Baar-Becken wurde für unausgeglichene und ausgeglichene Energiebedarfsprofile ermittelt.

Ergebnisse

Die Simulationen zeigten, dass die Effizienz der Wärmerückgewinnung stark von den hydrogeologischen Bedingungen und den Energielastprofilen abhängt. Bei ausgeglichenen Lastprofilen ist die Wärmerückgewinnung effizienter.

Das Wärmenutzungspotenzial wurde für verschiedene Szenarien berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass das Potenzial bei höheren Leistungen und ausgeglichenen Energielastprofilen am grössten ist. Insgesamt könnte die installierte Leistung im Untersuchungsgebiet verdreifacht werden, ohne die gesetzlichen Vorschriften zu verletzen.

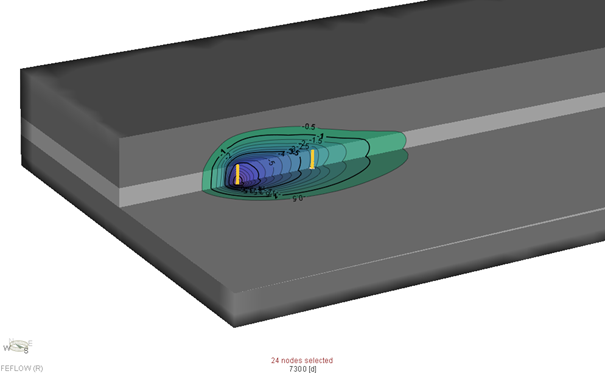

Schematische Darstellung der Berechnung der Wärmespeicherung und -rückgewinnung für bidirektionale (oben) und rezirkulative (unten) Nutzungen.

Schlussfolgerung

Die Untersuchung zeigt, dass das Wärmenutzungspotenzial des Tiefengrundwassers im Baarerbecken erheblich und noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die angewandte Methodik ist flexibel und weniger rechenintensiv als eine Modellierung aller Nutzungen gleichzeitig. Sie berücksichtigt den thermischen Kaskadeneffekt und die Grundwasserstromlinien und kann auf andere Grundwasservorkommen übertragen werden. Zukünftige Untersuchungen sollten die Unsicherheiten des ermittelten Potenzials quantifizieren und den Trade-off zwischen der Grösse der Einflusszone und der Effizienz der Wärmerückgewinnung weiter untersuchen.

Originalität und Nutzen der Methode

Die Originalität der Methode liegt in der Kombination von numerischen Simulationen und einem Packing-Algorithmus, der die maximale Anzahl an Nutzungen ohne thermische Kurzschlüsse ermittelt. Dies ermöglicht eine effiziente Quantifizierung des technischen Wärmenutzungspotenzials, welches eine nachhaltige Nutzung des Tiefengrundwassers zur Wärmegewinnung und -speicherung darstellt. Die Methode ist flexibel und kann auf verschiedene Grundwasservorkommen angewendet werden, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für die Planung und Optimierung von Wärmespeicheranlagen macht.

Links:

Kanton Zug, Grundlagen: Potenzialstudie "Unteres Grundwasserstockwerk Baar/Zug/Steinhausen" https://zg.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/energienutzung-aus-untergrund-und-wasser/energie-aus-grundwasser#GrundlagenlnBaarZugSteinhausen

Bundesamt für Energie, Saisonale Wärmespeicherung im Grundwasser, Zyklos-Studie

Siehe auch:

GEOTEST, Pilotstudie Münsingen zum Grundwasserpotenzial, https://www.geotest.ch/de/referenzen/geoinformatik-and-3d-modellierung/pilotstudie-zum-grundwasserpotenzial?highlight=m%C3%BCnsingen

Wärmenutzungspotenzial in Lockergesteins-Grundwasserleitern:

News Beitrag GeothermieSchweiz (mit einem Interview von Pierre Christe): https://geothermie-schweiz.ch/neue-studie-energie-aus-grundwasser/

Geo.admin.ch: https://www.geo.admin.ch/de/datensatz-17052024

Geo.map.admin.ch: https://s.geo.admin.ch/icwtvk0p7

qck

Auftraggeberin